본문

|

|

***추포 : 류 희 걸***

[영흥공 류빈 묘소]

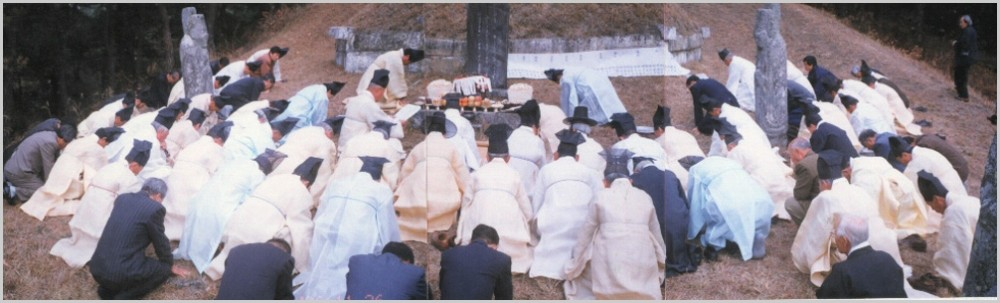

- 종릉 묘소 시제 장면[1997년]-

- 종릉 묘소 측면 -

- 재사 전경 -

1. 머릿말

종릉(鍾陵)은 조선조 명신 영흥공 류빈(柳濱) 의 묘소이다. 위치는 경상북도 영주시 문수면 승문리 172번지 옥녀단금형(玉女彈琴形)이란 명당에 부장되어 있다. 전설에 의하면 태종 이방원[조선 3대임금]께서 진사 동방하고 동갑 계원인 공을 예장한후 <종릉>이라 명명 했다고 한다.

류빈은 전주 류씨 시조 완산백 류습(柳濕)의 손자이며 회헌(檜軒) 류의손(柳義孫)의 아버지이다. 빈(濱)의 아버지는 柳 克恕[보문각 직제학]로 묘소는 안동 녹전 죽송리 호암[용두산]에 있다.

위에 나열된 분들은 전주류씨 시조를 비롯해서 4세에 이르는 어른들로 류씨 가문에서는 봉선(奉先)에 신앙적인 대상(對像)이다. 대개 초창기(草創期)의 사기(事記)는 기록이 희미하거나 아니면 실전한 관계로 전설에 의존 하고 있기 때문에 확실한 조상내력이 못내 아쉽다.

더욱이 사인의 무덤에 능호를 하사 하는 예는 우리나라 역사상 그 기록을 찾아 볼 수 없다.

그럼에도 <종능>이란 능호가 현존하는 까닭을 상고해보고 각가지 전설을 여러 문헌에서 고증을 찾아 정립함으로써 후손들이 조상의 내력을 쉽게 알 수 있도록 하고자 이 글을 쓴다.

글의 내용은 후손의 입장을 떠나 예사높임으로 전개하고 의문 나는 점을 들어가며 조목 조목 고찰하기로 한다.

2. 류빈(柳濱)

공의 휘는 빈이요 관향은 전주다. 시조 류습[사헌부 장령 완산백]의 손자이며 아버지는 보문각 직제학 류 극서 인데 둘째 아들로 태어났다. 어머니는 수원이씨다. 1367년[공민왕 16. 정미] 10월 17일에 나서 1448년[무진]9월 27일에 졸했다.

*졸년도 고증[출전:조선왕조실록 (세종실록) 5집 100면]

세종30년(무진) 9월 27일[경술]조". 유의손이 아버지 상을 당하매 관곽과 종이 100권을 주었다."

1382년[고려 우왕 8]4월에 진사하고 1386년 [우왕12]에 문과 급제하여 전한. 응교. 직제학. 감찰. 지평. 장령 및 진보현감. 경주부윤을 역임 했다.

35세가 되던 해 [1401.신사]에 방원은 태종대왕으로 등극했다. 공은 동문수학이자 동방 진사한 옛 친구를 도와 행 통정대부 .영흥대도호부사가 되었다.

당시 영흥[지금의 함흥]부에는 상왕인 이성계(李成桂)가 머무르던 곳이기 때문에 임무가 매우 막중한 지방수령의 자리다. 그래서 태종은 믿을만한 친구 빈(濱)을 특별히 보낸 것이다.

졸후 나라에서 참일등공싱(參 一等功臣) 완원군(完原君) 이조참판 겸 의금부사행 통정대부 의 증직을 내렸다.

[완원군 시호는 확실치 않음]

배(配)가 두 분인데 초취(初娶)는 덕산 윤씨로 윤방익(尹邦益)의 딸이며 우제주[탁]의 외 증손 여이다. 후추(後娶)는 단양 우씨로 우원광(禹原光)의 손녀이니 곧 우제주[倬]의 증손녀가 된다.

슬하에 4남을 두었다. 장에는 쌍락정(双樂亭) 경손(敬孫)[해주판관. 증참의]. 2남은 회헌(檜軒) 의손(義孫)[예조참판]. 3남은 신손(信孫)으로 참판(參判)이고 4남에는 말손(末孫)[사헌부 집의]인데 후취(後娶) 우씨의 소생이다.

3. 류 빈 의 배위(配位)

가. [초배] : 숙부인 증 정부인 덕산 윤씨

묘는 영흥공 묘의 오른편에 부장했다. 묘지(墓誌)는 12대손 성균관 생원 류 석지[柳碩之]가 지었으나 묻지를 못했다. 위치는 지금의 영주시 문수면 승문리 버드내이다.

[의문점] 부군[빈]묘 우측에 부장했다면 별도 분봉이 있어야 함에도 그렇지를 않고 영흥공묘

[종능]전 비문에 배의 묘도 함께 부장된 듯이 기록된 점은 알 수가 없는 일이다.

☉ 덕산 윤씨 세계 : 윤방익의 본관은 덕산 이며 배는 단양 우씨로 문과 원광의 딸이다.

여[사위]는 류빈 이다.

나. [후배] : 단양 우씨

묘는 남원시 고죽동 천마봉에 자좌한다. 우씨는 말손[집의]의 어머니다.

공이 순창 군수로 나갔다가 만기가 되어 장령으로 임명받고 집의로 승진 했으나 부임하지 못한 채 작고함으로써 향토 사인들이 모두가 <善人이 죽었다>고 애석해 하였다.

묘는 어머니 [우씨 부인]의 산소 아래에 있다.

[참고사항] 우씨 부인은 영흥공의 후배로 원묘에 합폄을 할 수 없는 상태이다.

더욱이 아들의 벼슬자리인 순창에 함께 가서 살았기 때문에 그곳에 부장되었고 그의 후손들은 남원파로 자리를 굳혔다.

☉ 단양 우씨 세계 : 우탁(禹倬) 본관은 단양이요 제주 문희공 인데 자(子)는 원광(原光) 문과를 했으며 그의 아들은 순(順)이다. 여[사위]는 류빈의 계배(繼配)다.

4. 종릉(鍾陵)

종릉이 위치하는 정확한 주소는 영주시 문수면 승문 1 리가 공식적 행정구역 명칭이지만 마을을 종릉이라 하고 개천을 버드 내[柳川]라고 부른다. 이는 아마도 <종능>이란 묘가 있고 그 묘는 류씨 내의 조상이므로 생긴 지명 일 것이다. 대개 지명이란 유명 인사나 거석. 거목. 전설 또는 특색 있는 기념물에 의해서 생기기 때문이다. 그래서 지명이 <종릉>은 <류씨>의 것이란 의미(意味)를 담고 있는 것 같다.

군주(君主)가 아닌 사인(私人)의 무덤을 능(陵)으로 봉해진 이야기는 조선조 초기로 거슬러 올라간다. 조선 3대 임금 태종[이방원]은 태조 이성계의 5남으로 정도전. 정몽주. 남은 등을 살해하고 2차례의 왕자의 난을 일으킨 유명한 분이다.

이방원이 어릴 적에 동문수학한 20인의 동갑계원(同甲契員)이 있었는데 이들이 모두 조선창업에 공이 있어 개국1등 공신으로 녹훈(錄勳)되었고 태종은 계원들에게 다음과 같은 손수 교서(敎書)를 내렸다.

<今此 丁未生 二十人 皆子開國功臣也 後孫誰殘劣勿侵丁役 或有良才之可者 遂爲擧用事>

이 정미 생 20인은 모두가 나의 개국 공신이다. 비록 후손이 변변치 못하더라도 징병과 부역을 면죄 할 것이며 혹 쓸만한 인재가 있으면 등용해야 한다.

또 <나는 비록 왕이 되었지만 나와 동문수학한 그대들도 똑같은 군졸을 가져야 한다>며 20인의 개국 공신들에게 벌을 100통씩 하사하여 자기가 다스리는 군졸의 수만큼 꿀벌을 다스리게 했고 20인이 죽자 임금과 똑 같은 능으로 만들게 명하였다.

종릉은 바로 이러한 까닭에 연유한 것이다. 그 뒤 영흥 대도호부사를 지낸 류빈이 죽자 태종은 국풍[나라의 지관]을 보내 전국 명산을 돌게 한 다음 한양에서 500리 떨어진 이곳 태백산과 소백산이 위호하는 아늑한 명당에 운구하여 옥녀탄금형국에 자리를 잡게 되었다.

능을 쓰려는 바로 앞에 영월 엄씨의 묘 2기가 있어 그의 후손들이 안장을 반대하여 만류했으나 듣지 않으므로 국명이라 거역하는 자 2명을 처단하고서야 진정되어 능을 쓰게 되었다고 한다.

당시 운구해온 관군의 상여는 아직도 이 마을에 보관되어있다. 장 틀과 포류(布類)는 삭아 없어지고 연화각판. 운용 각판등 몇 개의 부품이 남아있으며 단청이 뚜렷하게 보인다.

이 상여는 현존하는 우리나라 상여 중 가장 오래된 것으로 고증을 찾아 문화재로 지정해야 한다는 학계의 목소리가 높다.

태종께서 사능(賜陵)한 이 <종릉>은 5척 환석을 장대석 2단으로 쌓아 윤곽은 왕릉에 준하고 주위를 8각으로 축조했는데 둘레는 30미터 분봉은 3,3미터의 높이로 장엄하며 비석과 문무장 군석이 엄숙하게 서있다.

현존하는 묘전비문에는 < 贈 嘉善大夫 戶曹參判兼 同知 義禁府使 行 通政大夫 永興大都護府使柳公之墓. 贈 貞夫人 德山 尹氏 之墓 >이라 쓰여 있다.

[의문 사항] 6대손 관찰사 류영순이 쓴 영흥공 사적에는 증 가선대부 이조 참판이라 하였는데 현존 비문에는 호조참판으로 기록되어 있음은 무슨 까닭인지 ?.

제사는 매년 영주본관[군수]이 치제(致祭)하고 어사(御使)가 감시를 해왔으나 임진 왜난 이후부터 중지되었다.[御使節目 下記] 제전(祭田)은 임야 220정보 전답 2결 24부 4속[현15,000평]이나 되었으나 지금은 광복 후 토지개혁으로 전답이 없어지고 잔여 위토로 제전(祭奠)한다. 정일은 매년 음력 10월 17일로 되어 있으나 근래는 부군[克恕:직제학]시제(時祭) 일 다음날인 10월 16일로 바뀌었다.

능을 수호하는 재사(齋舍)는 1606년[선조39] 6대손 류영순(柳永詢)이 경상도관찰사로 재직당시에 창건 하였다. 규모는 목조와 ☐자형 맞배지붕 1동으로 추원당. 정침. 행랑채로 구분되며 총 23 간인데 1993년 2월 25일자로 경상북도 유형 문화재 제278호 로 지정 보존되고 있다.

퇴락(頹落)된 것을 1996년부터 영주시가 연차적 공사를 실시하여 2000년도에 깨끗하게 보수 완료하였고 담장까지도 새로 복원했다.

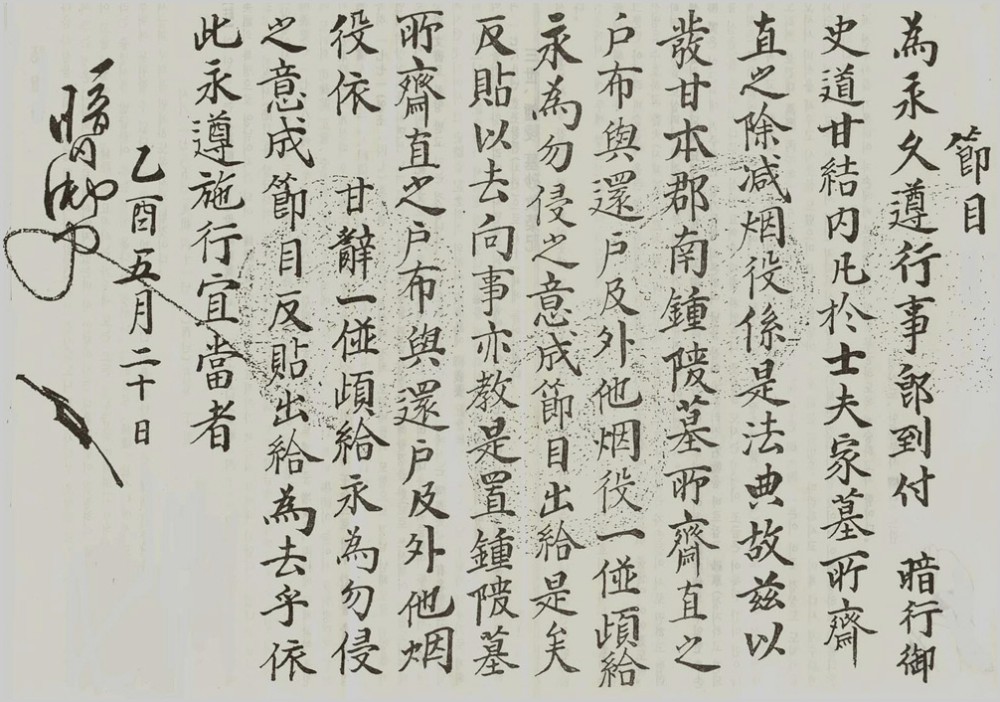

5. 암행어사절목(暗行御史節目)

[원문] (暗行御史節目):爲永久 遵行事, 卽到付 暗行御史, 道甘結內 凡於 士大夫家墓所齋直之除減 烟役係是 法典 故玆以發甘, 本郡南 鍾陵墓所 齋直之 戶布與還戶及 外他 烟役一倂 頃給 永爲勿侵 之意 成節目 出給是矣, 反貼以去向事, 亦敎是鍾陵墓所 齋直之 戶布 與還戶及 外他 烟役依甘辭 一倂頃給永爲勿侵之意成 節目及貼 反貼 出給爲去乎依 此永遵施行 宜當者.

乙酉年 五月 二十日 暗行御史 [手決]

(해석)

영구히 시행 할지어다, 암행어사가 세금을 결정하는 그 속에는 사대부 묘소 제직은 부역을 감해주도록 하는 것은 법으로 되어있다. 그래서 지금 그 명령을 내리는 것이니 본군 종릉 묘소 제직에게는 호포와 부역 같은 것을 일체 면제하여 주도록 하고 후일에도 영구히 제직에게는 침해할 수 없음을 강조 하면서 이 절목을 아래와 같이 적어 주노라.

부역과 세금을 내는 것과 잡 부역 같은 것 그 외에도 부역은 없애라, 이 뜻은 절대 침해하거나 거역할 수 없다. 다시 강조하지 않더라도 일후는 계속 이대로 시행함이 마땅할 것이니라.

을유[1765]년 5월 20일 암행어사 [수결]

[참고사항] 이 암행어사 절목을 쓴 장본인은 류의양(柳義養)으로 영조 39년(1763) 황해도 송화현감을 재직 중 증광시 병과에 급제하여 사헌부 정언으로 있을 때 영조임금의 특명으로 영남 어사가 되어 종능에 성묘하고 묘직이 세금과 부역에 시달리고 있다는 이야기를 듣고 이 절목을 발행하여 면제받도록 한 것이다.

[류의양[柳義養]]

1718(숙종 44)∼? 조선 후기의 문신. 본관은 전주(全州). 자는 계방(季方)·자장(子章), 호는 후송(後松). 성(宬)의 증손으로, 할아버지는 승지 태명(泰明)이고, 아버지는 무(懋)이며, 어머니는 한중희(韓重熙)의 딸이다.

1756년 (영조 32) 생원이 되어 현감을 지냈으며, 1763년 증광 문과에 병과로 급제하였다. 1765년 정언(正言)을 거쳐 사서(司書)·수찬·교리(校理)를 역임했고, 1775년 집의(執義)로서 백관들의 안일함을 탄핵하였다. 또한 임진왜란 때 활약한 명나라 군대를 위해 설단치제(設壇致祭 : 제단을 설치해 제사를 올림)를 건의하기도 하였다.

같은 해 영남어사로 파견되어 지방관들의 치적을 점검하였다. 1776년 왕세손의 응제(應製)에 1등으로 뽑혀 문명을 날렸고, 이어 통정대부로 품계가 올라 1777년(정조 1) 강릉부사로 부임하였다.

이 때 영서 지방의 화삼전(火蔘田) 수세·속전세(續田稅)·강릉부 공삼(貢蔘) 감세·강릉부 봄보리 작전(作錢) 등의 민폐를 임금에게 보고하였다. 또, 진전(陳田)의 면세 문제, 표류해온 왜인의 문제 등도 강릉 지방의 큰 폐단으로 지적하였다. 이듬해 대사간·승지를 지내고 1779년 성천부사를 거쳐 다시 대사간을 지냈다.

1781년 예조참의로서 예조이정당랑(禮曹이正堂郎)이 되어 예조정랑 이가환(李家煥)과 함께 ≪춘관지 春官志≫와 1750년 이후의 ≪영희전지 永禧殿誌≫를 편찬하였다. 1783년 예조참판으로 감동관(監董官)이 되어 덕릉(德陵)·정릉(定陵)을 개축했고, 동지사 겸 사은부사(冬至使兼謝恩副使)를 역임하고 이어 승지가 되어 ≪동국문헌비고≫의 수정 작업에도 참여하였다.

의주부윤으로 있을 때 이승훈(李承薰)이 연경에서 금서(禁書)인 사서(邪書)를 몰래 들어온 것을 금지하지 못한 죄로 후일 규탄을 받았다. 1784년 대사간에 이어 공조참판으로 경모원(景慕園)을 증수했고, ≪춘방지 春坊志≫를 저술하였다.

1787년 부총관이 되어 ≪국조오례의≫를 보충해 편찬했고, 이듬해 ≪춘관통고 春官通考≫를 저술하였다.≪참고문헌≫ 英祖實錄

6. 정미갑계첩좌목(丁未甲稧帖座目)

太宗大王[ 5월 16일 생 ]: 朝鮮 3대 임금]

李 仲卿 [ 정월 16일 생 ] : 陜川人

李 伯含 [ 정월 20일 생 ] : 完山人

李 陟 [ 3월 29일 생 ] : 茂洲人

閔 壽山 [ 4월 26일 생 ] : 驪興人

張 允和 [ 6월 초1일 생] : 端陽人

黃 允正 [ 6월 11일 생 ] : 鐵原人

曹 致 [ 7월 초1일 생] : 昌寧人

朴 礎 [ 7월 13일 생 ] : 咸陽人

權 希達 [ 8월 초6일 생 ] : 安東人

李 揚 [ 8월 13일 생 ] : 德水人

李伯有[完成君] [8월19일생] : 全陵人

卓 愼 [ 9월 13일 ] : 光州人

朴 翱 [9월 17일 ] : 竹山人

柳 善 [ 9월 25일 생 ] : 文化人

朴 實 [ 10월 초3일 생 ] : 咸陽人

柳 濱 [ 10월 17일 생] : 全州人

金 素 [ 11월 20일 생 ] : 彦陽人

徐 選 [ 10월 27일 생 ] : 利川人

金 自知 [12월 11일 생] : 延安人

林 滌 [ 12월 20일 생 ] : 羅州人

[ 이첩은 덕수 이씨 족보와 연안 김씨 족보에 기재 되어 있다. ]

7. 갑계 공신 [류빈] 어제(御製) 인물 평

류빈:<事君竭忠待人極寬聖眀之下律身極妙>충성을 다하여 임금을 섬기고 사람을 대함에 있어 어질고 밝고 극히 관용하니 몸을 경계함이 극히 묘하도다.[20인의공신 모두 평을 했으나 여기서는 생략한다]

8. 제전(祭典)

가. 종능 축식(祝式)

維歲次 某年 10月 朔 16日 00代孫 00 敢昭告于.

顯 00代 考 贈 嘉善大夫 戶曹參判 兼 同知義禁府事 行 通政大夫 永興大都護府使 府君顯 00代 祖妣 贈 貞夫人 德山 尹氏 之 墓 時惟孟冬 霜露旣降 瞻掃封塋 不勝感慕 謹以淸酌庶羞 祗薦歲事 尙 饗

나. 산신(山神) 축문(祝文)

維歲次 某年 某月 朔 干支 某日 日辰 幼學 柳00 敢昭告于.

土地之神 柳00 恭修歲事于 000 之墓 維時保佑 實賴神休 敢以酒饌 敬伸奠 獻 尙 饗

다. 진설(陳設) 위치도

(신위[묘])

[1열] 餠. 爵. 匙楪. 爵. 爵. 餠. 餠.

[2열] 麵. 炙. 飯羹. 飯羹. 飯羹. 麵炙. 麵炙. 麵炙.

[3열] 魚湯3. 魚湯3. 骨湯3. 雉炙. 魚炙. 肉炙. 肉湯3. 腸湯3.

[4열] 肉佐飯. 海蒮. 山芹菜. 菁采. 沈菜. 醬. 菜. 菜. 菜.

[5열] 食醯. 棗. 栗. 梨. 造菓. 素炙. 柹. 銀杏. 楸子. 脯.

<해육(海蒮): 미역. 장(醬): 간장[젓갈]>

永興府使柳公濱墓碣銘

公姓柳諱濱系出全州公爲我太宗同榜進士敭歷淸華官至永興府使後以子貴贈叅判祖考諱濕贈司憲府掌令祖妣封三韓國大夫人考諱克恕寶文閣直提學知製敎妣晉州河氏贈領議政晉陽府院君允潾之女浩亭先生崙之熺也公娶尹邦益之女爲配卽先賢禹祭酒外曾孫也生四男長敬孫中部令贈叅議次義孫叅判以文雅名世次信孫叅判次末孫執義贈叅判叅議生二南長孟沂淸白吏郡守次之盛贈叅判郡守生二男長場監察贈叅判次榻事監察四代孫潭文科正郞都事曾孫華居榮川叅判子崇祖興祖崇祖官至大司成學窮性理取重儒林子應台應台曾孫仁榮興祖子應賢應賢曾孫仁植居安東執義生三男長季潘叅判次季瀁僉知中樞府事次季潼贈承旨參判子軫縣監縣監曾孫肇生武科扈聖功臣僉知生子軒大司諫贈吏曹判書判書生四男長世鵬典簿次世麟吏曹叅判贈左贊成次世龜典籤贈吏曹判書次世鳳司果典簿子寧判官宇司果判官子永範今爲直長司果子永孚文科正郞贊成生三男長信文科佐郞次儀叅奉贈領議政次脩叅奉領議政生三男永吉參判以詩文鳴于世永慶今爲領議政全陽府院君永賀直長叅奉子永孝今爲監役叅判子惺今爲文學恒水運判官領議政子悅今爲通津縣監子忻贈戶曹佐郞子忄業 王子師傳子悌松禾縣監子愃通津子廷亮尙貞徽翁主爲全昌尉判書生四男長堪舍人贈吏曹叅判乙巳間正直不撓坐謫十八年讀易不輟均縣令塤判書埏府使贈左贊成舍人子永健府使永立叅判永起今爲麻田郡守叅判子穡今爲副修撰縣令子永成今爲淸風郡守贊成子永謙禁府經歷永謹今爲司諫永詢今爲慶尙道觀察使承旨有子軾輳軾府使贈叅判參判子潤德文科叅判次潤善潤善孫復起居安東有五子輳子潤門潤門孫止信武科府使其餘內外子孫蕃衍不可殫記而奕世貂蟬綿綿不絶實由先世積德毓慶之致也嗚呼懿哉公墓在榮川郡南鍾陵山之原夫人祔焉古有短碣而世代綿遠刓缺莫卞六代孫永詢奉節來省不勝感懼謹鑱小碑略記梗 以示來世云

六代孫嘉善大夫行慶尙道觀察使兼兵馬水軍節度使巡察使 永詢撰

皇明萬曆三十四年丙午三月 日立

[해석]

공의 성은 류(柳)씨요 이름은 빈(濱)이며, 본관은 전주이다. 공은 지체 높은 집안에 태어나 우리 태종(太宗)과 함께 진사시험에 합격하였고 관직이 영흥부사에 이르렀는데 후에 아들이 귀하게 되어 참판으로 추증되었으며, 할아버지 습(濕)은 증사헌부 장령이고 할머니는 봉삼한국대부인이다.

아버지 극서(克恕)는 보문각 직제학 지제교를 지냈고 어머니는 진주 하(河)씨로 영의정에 추증된 진양부원군 하윤린(河允潾)의 딸이며, 호정(浩亭)선생 하륜(河崙)의 누이이다. 공은 윤방익(尹邦益)의 딸을 아내로 맞았는데 바로 덕망 높은 성균관 당상관 우(禹)선생의 외증손으로 4남을 낳았다.

맏아들 경손(敬孫)은 중부령으로 참의에 추증되고 다음 의손(義孫)은 참판인데 문장으로 유명하였고 그 다음 신손(信孫)은 참판이며, 막내 말손(末孫)은 집의로서 참판에 추증되었다. 참의는 2남을 낳으니 맏아들 맹기(孟沂)는 군수로서 청백리이고 막내 지성(之盛)은 참판에 추증되었다. 군수는 2남을 낳으니 맏아들 장(場)은 감찰로서 참판에 추증되고 막내 탄(坦)은 도사이다.

감찰의 4대손 담(潭)은 문과로서 정랑이고 도사의 증손 화(華)는 영천(현 지명 영주)에 살고 있다. 참판의 아들은 숭조(崇祖)와 흥조(興祖)이다. 숭조는 벼슬이 대사성에 이르고 성리학에 통달하여 유림의 존경을 받았으며, 아들은 응태(應台)이고 응태의 증손은 인영(仁榮)이다.

흥조의 아들은 응현(應賢)이고 응현의 증손은 인식(仁植)인데 안동에 산다. 집의는 3남을 낳았는데 맏이 계번(季潘)은 참판이고 다음 계장(季瀁)은 첨지중추부사이며, 막내 계동(季潼)은 승지에 추증되었다.

참판의 아들 진(軫)은 현감이며, 현감의 증손 조생(肇生)은 무과로 호성공신이다. 첨지는 아들 헌(軒)을 낳으니 대사간으로서 이조판서에 추증되었다. 판서는 4남을 낳았는데 맏이 세붕(世鵬)은 전부이고 다음 세린(世麟)은 이조참판으로 좌찬성에 추증되었으며, 그 다음 세구(世龜)는 전첨으로 이조판서에 추증되었고 막내 세봉(世鳳)은 사과를 지냈다.

전부의 아들 영(寧)은 판관이고 우(宇)는 사과이며, 판관의 아들 영범(永範)은 지금 직장이고 사과의 아들 영부(永孚)는 문과로서 정랑이다. 찬성은 3남을 두었는데 맏아들 신(信)은 문과로서 좌랑이고 다음 의(儀)는 참봉으로 영의정에 추증되었으며, 막내 수(脩)는 참봉이다.

영의정은 3남을 두었으니 영길(永吉)은 참판인데 시문으로 유명하고 영경(永慶)은 지금 영의정으로서 전양부원군이며, 영하(永賀)는 직장이다. 참봉의 아들 영효(永孝)는 지금 감역관이며, 참판의 아들 성(惺)은 지금 문학이고 항(恒)은 수운판관이다.

영의정의 맏이 열(悅)은 지금 통진현감이고 다음 흔(忻)은 호조좌랑에 추증되고 다음 업(忄業 )은 왕자의 스승이고 다음 제(悌)는 송화현감이며, 막내는 선(愃)이다. 통진의 아들 정량(廷亮)은 정휘옹주에게 장가가서 전창위에 봉해졌다.

판서는 4남을 낳으니 큰아들 감(堪)은 사인으로 이조참판에 추증되었는데 성품이 바르고 곧아 뜻을 굽히지 않으니 을사사화 때 남의 죄에 걸려들어 18년간 귀양을 가서도 주역공부를 그치지 않았다. 다음 균(均)은 현령이며, 훈(塤)은 판서이고 막내 연(埏)은 부사로서 좌찬성에 추증되었다.

사인의 아들 영건(永健)은 부사이고 영립(永立)은 참판이며, 영기(永起)는 지금 마전군수이다. 참판의 아들 색(穡)은 지금 부수찬이며, 현령의 아들 영성(永成)은 지금 청풍군수이고 찬성의 아들 영겸(永謙)은 의금부의 경력이며, 영근(永謹)은 지금 사간이고 영순(永詢)은 지금 경상도 관찰사이다.

승지는 아들이 있는데 식(軾)과 주(輳)이다. 식은 부사로서 참판에 추증되고 참판의 아들 윤덕(潤德)은 문과로 참판이다. 다음은 윤선(潤善)이다. 윤선의 손자 복기(復起)는 안동에 사는데 다섯 아들이 있다. 주(輳)의 아들은 윤문(潤門)이며, 윤문의 손자 지신(止信)은 무과에 급제하여 부사이다.

그 밖에 내외 자손이 번성하여 다 기록할 수 없고 대대로 고관이 계속해서 끊이지 않으므로 이는 실로 선대에서 덕을 쌓고 선행을 길러 이룬 것이니 아! 거룩하도다. 공의 묘는 영천군(영주군) 남쪽 종릉산(류릉산)의 언덕에 있는데 부인이 합장(合葬)되어있다.

옛날에 작은 비석이 있었으나 오랜 세월로 글자가 닳아 알아볼 수 없어 6대손 영순(永詢)이 관찰사로 와서 성묘를 하고 황송한 마음 금할 길 없어 삼가 작은 비석을 세우고 대강을 기록하여 후세에 알린다.

6대손 가선대부 행경상도관찰사 겸 병마수군절도사순찰사 영순(永詢)이 짓다.

선조39(1606)년 3월 일에 세우다.

라. 墓祀時 笏記文 [解釋]

[원문] 諸子孫 序立. 盥洗.

[해석]: 제(참제자) 자손은 모두 차례로 묘소 앞에 서십시오

■ 陳設

執事者 設蔬果盤盞

ㅇ. 蔬(푸성귀 소; 艸-총15획; shū). 䭏(떡 편; 食-총18획; piꐀ

ㅇ. 盤(소반 반; 皿-총15획; pꐁn). 盞(잔 잔; 皿-총13획; zhꐂn)

◈ 집사자는 채소 과실 반잔 및 떡을 진설 하시오

■ 參神

初獻以下再拜 參神.

◈ 초헌 이하 참신으로 재배하시오

初獻詣 神位前. 北向跪. 三上香. 再拜

ㅇ.詣(이를 예; 言-총13획; yì). 跪(꿇어앉을 궤; 足-총13획; guì)

◈ 초헌은 나아가서 신위 앞에 꿇어앉아 향을 세 번 올리고 절을 하시오

■ 降神

執事者 斟酒 授初獻官. 初獻官 受爵酹地. 少退再拜. 復位. 進羹飯庶品.

ㅇ. 酹(부을 뢰{뇌}; 酉-총14획; lèi)술을 땅에 붓고 신에 제사함.

ㅇ.羹(국 갱; 羊-총19획; gēng). 授(줄 수; 手-총11획; shòu)

◈ 집사 자는 술을 부어 헌관을 주면 헌관은 이를 받아 술을 땅에다 세 번 갈라 붓고 조금 물러서서 재배를 하고 자리로 돌아 가십시오 밥과 국 그리고 찬을 올려놓으시오

■ 行 初獻禮

初獻詣 香案前跪. 奠爵祭酒 執事者奉 神位前 盞盤立于 獻官之左右.

◈ 헌관은 향안전으로 나가시오. 집사 자는 신위전의 잔반을 들고 헌관의 좌우에 서시오

獻官跪.執事者亦跪.斟酒于盞.獻官受 盞盤祭于地 以盞盤 授執事者奠于 神位 前

◈ 헌관은 꿇어앉으면 집사자 역시 꿇어앉아 잔에 술을 붓고 초헌은 잔을 받아 조금 땅에 부은 다음 집사 자를 주면 신위 전 에 올린다.

俛. 伏. 興. 少退. 跪. 次奉 妣位 盞盤亦立如之.

◈ 구부려 엎드렸다가 일어나 조금 물러나서 꿇어앉으시오.

次奉 妣位 盞盤亦立如之 .

◈ 다음에 비위도 그렇게 하시오

啓飯盖 置其南. 祝取板跪于 獻官 之左. 讀祝. 獻官再拜 復位

◈ 집사자는 밥뚜껑을 열어서 남쪽에 놓는다. 축은 축판을 가지 고 헌 관의 왼쪽에서 축을 읽으시오. 초헌은 두 번 절하고 제자 리로 돌아가시오.

■ 行 亞獻禮

獻官詣 神位前跪 . 奠爵祭酒執事者 奉 神位前盞 盤立于獻官之左右. 獻官跪 執事者亦跪. 獻官受盞盤祭于地. 以盞盤 授執事. 奠于神位前. 俛伏興 少退跪.

◈ 아헌은 신위 전으로 나오시오. 집사자는 신위전의 잔반을 들고 아헌 좌우에 서시오. 아헌은 꿇어앉으시오. 집사자도 역시 꿇어 앉으시오 그리고 술잔을 치면 아헌은 술잔을 받아 땅에 조금 붓고 집사자를 주면 신위 전에 올린다. 구부려 엎드렸다가 조금 물러나 꿇어앉는다.

次奉. 妣位盞盤 亦如之

◈ 다음에도 받들어 비위 잔반을 역시 앞에서 한 것처럼 한다.

再拜. 復位.

◈ 두 번 절하고 제자리로 돌아 가시오.

■ 行 終獻禮

終獻詣 神位前跪. 奠爵祭酒 執事者 奉神位前 盞盤 立于 獻官之左右. 獻官跪. 執者亦跪. 獻官受盞盤祭于地. 以盞盤 授執事 奠于 神位前.

◈ 헌관은 신위 전으로 나오시오. 집사 자는 고위전의 잔반을 들고 헌관의 좌우에 서시오.

헌관은 꿇어앉고 집사 자도 역시 꿇어 앉아 술잔을 치면 헌관은 술잔을 받아 땅에 조금 붓고 집사자를 주면 신위전에 올린다.

俛 伏 興 少退 跪.

◈ 조금 구부려 엎드렸다가 물러나 꿇어앉는다.

次奉. 妣位盞盤 亦如之

◈ 다음 비위전의 잔반 도 역시 같게 한다.

再拜. 復位. 扱匙. 正箸. 俯伏. 祝進 神 位前 噫歆三聲.

ㅇ. 扱(미칠 급; 手-총7획; chꐁ, jí, xī)꼽다. 거두어 모으다.

ㅇ. 柄(자루 병; 木-총9획; bǐng) [숫깔자루가 서쪽으로 가게 함]

ㅇ. 噫(트림할. 탄식할 희; 口-총16획; yī) 歆(받을 흠; 欠-총13획;]

ㅇ. 희흠: 기척소리를 낸다. 에흠. 에흠. 에흠.

◈ 엎드렸다가 물러나 두 번 절하고 제자리로 돌아간다.

집사 자는 숟가락을 밥 가운데에 자루가 서쪽으로 가도록 꽂고 절가 락을 바로 놓는다.

초헌이하 모두 엎드린다. 축이 나아가 신위전에 기침을 세 번 한다.

進茶. 鞠躬 .落匙. 平身.

ㅇ.茶(차 다; 艸-총10획; chꐁ). 肅(엄숙할 숙; 聿-총12획; sù)

◈ 집사는 다를 오린다. 숟가락을 네리고 헌관이하 고개를 숙이고 엄숙히 기다린다.

몸을 바로 한다.

■ 辭神

執事者下匙箸闔飯盖. 獻官以下 皆再拜 辭神. 乃撤. 祝 焚祝

◈ 집사는 시저를 내리고 밥뚜껑을 덥고. 헌관이하 모두 두 번 절하며 신을 작별한다. 이어서 철상하며 축을 불사른다.

[參考]

闔(문짝 합; 門-총18획; hé). 焚(불사를 분; 火-총12획; fén)

庶羞[서수] 여러 가지 맛있는 음식.

盥洗[관세]대야에 손을 씻고 수건으로 딲는다[盥手 洗手의준말].

蔬果[소과] 채소와 과실

9. 맺는말

☉ 류빈의 묘는 과연 능으로 봉해진 <종릉>일까 ? 의문 가는 부분이 너무 많다.

1. 당시의 사정은 짐작할순 없지만 역사상 기록으로 보아 사인의 무덤을 임금의 예우로 능을 만든 예는 찾기 어렵다.

2. 태종과 영흥공의 생졸연대를 비교해보면

[가] 태종[이방원] : 1367[정미]년 5월 16일에 나서 1422년[56세]에 승하했다. 재위 18년[1401-1418]과 상왕 4년이다.

[나] 영흥공[빈] : 1367년[정미]년 10월 17일에 나서 1448[무진]년[81세]에 졸했으니 그해가 바로 세종 30년 이다.

[태종이 승하하고 24년 뒤에 영흥공이 졸했다]

3. 세종이 상왕의 뜻을 받아드려 개국공신인 류빈의 묘를 능으로 봉 했다면 세종실록에 있어야 마땅하나

다만 세종 무진[1448]년 9월 27[경술]일.조에<류의손의 아버지[빈] 상사를 당하매 관곽과 종이 100권을 주었다> 라고만 기록이 있을 뿐이다.

4. 개국공신 모두에게 임금의 예우를 갖추도록 했다면 당시 갑계원 20명 모두가 능호가 있어야 하는데도 유독 <종릉> 하나뿐이란 점이다.

어쨋거나 지금까지 <종릉>이라고 전해오고 있으니 굳이 <능이 아니다 옳다 >하는 것은 별 의미가 없을것 같다. 그러나 이 아리송한 역사의 미스터리는 후손인 나의 마음을 정말로 햇갈리게 한다.[필자]

[후기] 앞으로 더많은 자료를 찾아 고증사항이 있으면 다시 수정 하겠습니다.