본문

|

|

가. 족보의 기원

족보는 한 종족의 계통을 부계(父系)를 중심으로 알기 쉽게 체계적으로 동일 혈족의 근원을 밝히고 그 혈통을 존중하며, 가통(家統)의 계승을 명예로 삼는 한 가문(家門)의 내력을 나타낸 책(冊)이다.

즉, 성씨와 관련된 자료의 하나로서 시조(始祖)로부터 역대 조상의 얼과 역사가 담겨져 있고 우리나라 사람 대부분이 족보에 수록되어있어 본인과 집안의 뿌리를 알 수 있는 한 집안의 역사책이라 할 수 있으며, 빛나는 가문을 가진 성씨들이 자기 성이 다른 성과 혼돈되는 것을 피하고 대대로 그 전통을 이어가기 위하여 자기 씨족의 역사를 기록하게 된 것이 그 유래라고 한다.

족보는 3~5세기에 중국 육조[六朝:오(吳), 동진(東晉), 송(宋), 제(齊), 양(梁), 진(陳)]시대부터 시작되었는데 이는 왕실의 계통을 수록한 것이었으며, 개인적인 보첩을 갖게 된 것은 한(漢) 나라 때 관직등용을 위한 현량과(賢良科)제도를 만들어 과거 응시생의 내력과 조상의 업적 등을 기록한 것이 시초이다. 특히 중국 북송(北宋)의 문장가인 소순(蘇洵), 소식(蘇軾), 소철(蘇轍)에 의하여 편찬된 족보는 그 후 모든 족보 편찬의 표본이 되어왔다.

우리나라의 족보(族譜)는 중국(中國)의 성씨제도 (姓氏制度)라 할 수 있는 한식씨족제도(漢式氏族制度)를 근본으로 삼고 발전하여 정착했는데, 그 시기는 신라말,고려초기로 추정되고 있다.

이는 삼국사기(三國史記)나 옛 문헌(文獻)에 보면 고구려나 백제 계통의 성(姓)은 그 계보(系譜)가 후대와 거의 연계되어 있지 않고 다만 신라의 종성(宗姓)과 육성(六姓)인 이(李), 최(崔), 정(鄭), 설(薛), 손(孫), 배(裵) 및 가락국계(駕洛國系)의 김해 김씨(金海金氏)만이 후대의 계보(系譜)와 연결되기 때문이다.

그 이후로부터는 귀족 사이에서 가첩(家牒), 사보(私報)로 기록하여왔는데, 이러한 가계기록은 고려시대를 거쳐 조선 중기에 오면서 족보(族譜)형태를 갖춘 가승(家乘)․내외보(內外譜)․팔고조도(八高祖圖)로 발전하게 된다.

우리나라의 족보는 고려 의종(1146~1170년) 때 김관의(金寬毅)가 작성한 왕대종록(王代宗錄), 임경숙(任景肅)이 작성한 “선원록(璿源錄)”이 처음이며, 이것은 고려왕실 혈족의 계통을 기록한 것이었다. 그러나 고려사를 보면 고려 때에도 귀족은 그 씨족의 계보를 기록하는 것을 중요시하였고, 관제(官制)로서도 종부시(宗簿寺)에서 종족의 보첩을 관장했다는 사실로 보아 당시의 귀족 사이에는 보계를 기록 보존하는 일이 실제로 있었던 것으로 추정된다.

우리나라의 한 가문에서 최초로 간행된 족보는 세종5(1423)년에 양도공(良度公) 류영(柳穎)이 발간한 “문화류씨 영락보(永樂譜)”이며, 그 후 성종7(1476)년에 권제와 권람(權擥) 부자(父子)에 의하여 안동 권씨의 “성화보(成化譜)”가 발간되었고 명종17(1562)년에 류희잠(柳希潛)이 10권으로 편찬한 문화 류씨의 “가정보(嘉靖譜)”는 원본(10권)이 도산서원에 봉안되어있다.

이 가정보는 내용과 체제가 훌륭하여 우리나라 최고의 족보연구자료로서 족보편찬의 모범이 되어 이후부터 여러 가문(家門)에서 족보 발간이 성황을 이루게 되었다. 이밖에 조선초기 간행된 족보는 남양 홍씨(南陽洪氏, 1454년), 전의 이씨(全義李氏, 1476년), 여흥 민씨(驪興閔氏, 1478년), 창녕 성씨(昌寧成氏, 1493년) 등의 족보가 있다.

조선 초기의 족보는 친손, 외손의 차별이 없고 선남후녀(先男後女)에 관계없이 연령순위로 기록하고 있다. 또한 족보를 보완 발행하는 간격을 보면 조선 초기에는 130~200년 간격을 두었고 조선중기는 50~60년, 조선후기에는 20~30년으로 그 간격이 점점 좁아졌다.

이것은 조선초기에 동족집단이 형성되지 않았거나 또는 형성되었다 하더라도 그 동족의식이 약했기 때문이라 추정된다. 족보는 가문숭상(家門崇尙)의 사회적 풍토로 인하여 천민과 양반 사이의 신분이 엄격했던 조선초기와는 달리 조선후기에 들어오면서는 본인과 후손의 사회적인 신분을 유지시키기 위한 증표구실로 뚜렷한 고증도 없이 미화하여 간행(刊行)하는 일이 많았다.

특히 누구나 성(姓)과 본(本)을 가질 수 있게 법제화한 민적법(民籍法)이 1908년에 시행되면서 족보를 사고팔거나 훔치는 일이 있어 동족(同族) 및 상호의 혈연적 친근원소(親近遠疎)의 관계가 의심스럽기까지 하였다.

한편 한글세대가 자라면서 한문(漢文)으로 된 족보를 볼 수 없게 되자 각 가문(家門)에서는 족보의 한글화작업을 서두르고 또한 연대(年代)를 서기(西紀)로 환산하거나 천연색 사진체제의 단순화하는 작업에 심혈을 기울이고 있다.

족보는 우리나라를 비롯하여 동양국가에만 있는 것으로 알고 있는 사람이 많으나 사실은 세계 거의 모든 나라에 족보제도가 있고 족보학회가 창립된지 80년이 넘어 많은 학자들이 국제회의를 통하여 족보에 대한 여러 가지 세미나를 열고 있다.

특히 하버드대학에서는 한국의 족보제도를 연구하고자 한국의 족보를 모두 촬영하여 마이크로필름으로 보관하고 유타주의 각 대학에서는 계보의 작성법을 교과목에 편성해 강의를 하며, 연구발표회를 하고 있다.

족보의 명칭은 중국은 종보(宗譜), 상류층에만 족보가 보급되어있는 일본에서는 가보(家譜), 서구에서는 “가족나무”라고 표현하고 있으며, 지금까지 족보가 없는 민족 가운데는 잃어버린 조상을 찾으려는 운동이 일어나고 있다.

이러한 족보(族譜)는 시조(始祖)로부터 역대 조상(祖上)의 얼이 담겨있는 귀중한 보감(寶鑑)이므로 조상들은 가보(家寶)처럼 소중히 간직하고 이를 대할 때는 상위에 모셔놓고 청정수를 떠놓고 절을 두 번 한 후 경건한 마음으로 살아 계신 조상을 모시듯 모셔왔다.

이처럼 소중히 여기던 족보가 해방 후 밀어닥친 서양풍습에 휘말려 족보를 봉건사상의 유물로 생각하고 도외시하는 경향이 일고 있고 족보의 종주국이라 할 수 있는 우리나라보다 외국에서 더 큰 관심을 가지고 연구를 하고 있는 실정이므로 우리 모두가 족보를 자주 살펴 조상들이 가문을 빛내고 지켜 온 조상숭배사상의 자랑스러운 전통을 이어가야 할 것이다. 우리나라의 족보는 국립중앙도서관 계보학 자료실에 6,000여종의 13,000여권이 소장되어 있어 많은 사람들이 관심을 갖고 열람하고 있다.

나. 족보의 종류

1) 가승보(家乘譜)

시조로부터 시작하여 자기의 직계존속과 직계비속에 이르기까지 이름과 사적(事蹟)을 본인을 중심으로 기록하여 편찬한 책으로 족보 편찬의 기본이 되는 문헌이다.

2) 파보(派譜), 지보(支譜)

시조로부터 시작하여 어느 한 종파만의 이름과 벼슬, 업적 등을 수록한 책이다. 이들 파보에는 그 권수가 많아 종보를 능가하는 것도 적지 않다. 파보는 시대가 변천함에 따라 증가되어가고, 그 표제에 경주 이씨 좌랑공파보와 같이 본관과 성씨 외에 지파의 중시조명 또는 집성촌, 세거지 지명을 붙이고 있으나 내용과 형식은 족보와 다름없다.

3) 세보(世譜), 세지(世誌)

시조가 같은 혈족이 한 지역에 거주하는 1파 또는 여러 파들이 한데 어울려 합동으로 동보(同譜), 합보(合譜)로 편찬한 것을 말한다. 예를 들면 전주 류씨 첨추공파세보(僉樞公波世譜)가 있다.

4) 족보(族譜), 종보(宗譜)

본관(本貫)이 같은 씨족 전체의 세계(世系)를 수록한 보첩으로서 한 가문의 역사와 집안의 계통을 수록한 문헌인데 모든 보첩의 대명사로 쓰이기도 한다.

5) 대동보(大同譜)

같은 시조(始祖)에서 분적된 중시조(中始祖)마다 각기 다른 본관(本貫)을 가지고 있는 씨족이 함께 종합하여 편찬한 족보를 말하다. 다시 말하면 본관은 각각 달라도 시조가 동일한 혈족이 함께 편찬한 보첩을 말한다.

6) 계보도(系譜圖)

한 가문의 혈통관계를 표시하기 위하여 이름만을 계통적으로 나타낸 도표로서 한 씨족 전체 또는 어느 한 부분만 수록한 것이다.

7) 가보(家譜), 가첩(家牒)

각자 집안에 소장되어 있는 보첩 또는 본인 일가의 직계에 한하여 발췌한 세계표(世系表)를 말한다.

8) 만성보(萬姓譜), 만성대동보(萬姓大同譜)

모든 성씨의 족보에서 큰 줄기를 추려내어 모아 놓은 책으로 족보사전의 구실을 하는 것이다. 청구씨보(靑丘氏譜), 잠영보(簪纓譜), 만성대동보(萬成大同譜), 조선씨족통보(朝鮮氏族統譜) 등이 있다.

9) 팔고조도(八高祖圖)

4대까지 조부모, 외조부모를 계통적으로 배열한 도표로서 조부의 조부, 외조부의 외조부, 조모의 조부와 외조부, 외조모의 조부와 외조부를 도표식으로 기록한 것이다. 이것은 족보와는 달리 나를 중심으로 위로 거슬러 올라간다.

10) 기 타(其 他)

이름이 알려진 조상의 세계(世系)를 명백히 하려고 한 보서(譜書)나 대방세가언행록(帶方世家言行錄), 보성선씨오세충의록(寶城宣氏五世忠義錄) 등과 같이 조상 중 충, 효, 절, 의가 뛰어난 사적과 공훈을 수록한 문보(文譜), 삼반십세보(三班十世譜), 진신오세보(縉紳五世譜), 호보(號譜) 등이 있다. 또한 환관(내시) 사이에도 계보를 끊이지 않게 하기 위해서 성이 다른 자손을 입양시켜 자손으로 삼고 가계를 보존하고 있는 양세계보(養世系譜) 등도 있다.

다. 족보의 구성

족보에는 서(序)와 발(跋), 기(記)와 지(誌), 도표(圖表), 편찬자(編纂者)의 명기(明記), 범례, 세계도(世系圖)가 차례로 구성되어 있다.

1) 서(序)와 발(跋)

서(序)는 족보를 발간(發刊)할 때 책머리에 실리는 머리말에 해당하는 글로서 편찬(編纂)경위와 동족(同族)의 연원 및 편성의 차례, 서문을 쓴 사람의 소감 등을 쓰며, 일반적으로 직계후손 중에서 덕망과 학식 있는 사람이 기술하는 것이 보통이다.

년대가 지남에 따라 증보(增補)할 때마다 구보(舊譜)의 서발(序跋)을 수록하고 파보(波譜)에는 종보(宗譜)의 것을 그대로 수록한다. 발(跋)은 본문의 내용을 요약적으로 간략하게 기록하는 글로서 족보의 특성상 서문(序文) 다음에 싣기도 하나 책의 맨 끝에 싣는 것이 상례이다. 보통 ○○보라 하여 족보발행연도를 앞에 붙여 족보의 명칭으로 삼는다.

2) 기(記)와 지(誌)

시조 또는 중시조의 사전(史傳)을 기록한 것으로 그 중에는 현조(顯祖)의 전기(傳記), 기지(基誌), 제문(祭文), 행장(行狀), 언행록(言行錄), 연보(年譜) 등이 있으며, 시조의 전설(傳說), 득성사적(得姓事績), 본관(本貫), 지명의 연혁, 분파의 내력 등을 상세히 기록한다.

3) 도 표(圖 表)

시조(始祖)와 현조(顯祖), 파조(派祖) 등 역대 유명한 선조(先祖)들의 분묘(墳墓:무덤)의 위치와 지형을 그린 도면, 시조 발상지의 지도, 종사(宗師)의 약도, 선조의 화상(畵像)을 수록한다.

4) 편찬자(編纂者)의 명기(明記)

족보 편찬업무에 종사한 사람의 업적을 기리고 그 명예를 표창하고자 편찬자(編纂者)를 명확히 기록한다.

5) 범 례(凡 例)

족보(族譜)를 보는데 도움을 주기 위한 예(例)로서 족보(族譜)의 규모와 손록(孫錄) 배열의 순서를 기록한다.

6) 세계도(世系圖)

시조(始祖)로부터 분파된 계열을 쉽게 알 수 있도록 도표로 만든 것을 말한다. 대체적으로 파조(派祖)까지 나타내는데, 족보(族譜)의 계보도(系譜圖), 손록(孫錄)을 쉽게 찾아 볼 수 있도록 파조(派祖)밑에는 쪽수를 기록 한다.

7) 본 문(本 文)

본문(本文)에는 한 쪽이 보통 횡방향 6~9단(段)으로 되어있는데 1단을 같은 대(代)로 한다. 시조로부터 시작하여 세대(世代) 순으로 종계(宗系)를 이루고 각 인물에 대하여는 휘(이름), 자, 호, 시호, 생졸년월일, 관직, 봉호(封號), 과방(科榜), 훈업(勳業), 덕행, 충효, 징표, 문장, 저술 및 출계(出系), 계자(系子), 묘소, 배우자 등이 기록된다.

가) 함(銜)ㆍ휘(諱)

함(銜)은 살아있는 사람의 이름을 높여 부르는 말로서 명함(名銜) 또는 존함(尊銜)이라고도 한다. 휘(諱)는 돌아가신 분의 이름을 말한다. 일반적으로 이름은 집안에서 미리 정해 놓은 항렬자(行列字)에 맞춰 지었다.

나) 자(字), 호(號) 및 시호(諡號)

자(字): 옛날에는 어렸을 때 부르는 아명(兒名)이 있고, 남자가 20세가 되면 관례를 올리면서 짓게 되는 관명(冠名)이 있었다. 관명을 흔히들 자(字)라고 했다. 자는 집안 어른이나 스승, 선배 등이 성인이 된 것을 축하하는 뜻으로 지어 준다. 족보에 큰 글씨로 실리는 이름은 아명(兒名)이다.

호(號): 본 이름이나 자(字) 이외에 허물없이 쓰기 위해 지은 이름으로 성년이 된 후에 사용했다. 옛날에는 부모가 지어준 이름은 임금, 부모, 스승과 존장의 앞에서만 쓰이고 다른 사람들은 함부로 부를 수 없었다. 동년배, 친구 그에 사람들은 자(字)로써 불렀다. 한편 어린 사람이나 격이 낮은 사람, 또는 허물없이 부르기 위해서 호(號)를 지어 불렀다. 호는 남이 지어 줄 수도 있고, 스스로 짓기도 했었다. 호는 요즘도 쓰인다.

시호(諡號):신하가 죽은 후에 임금이 내려 주는 호를 시호(諡號)라 하였다. 죽은 후 장례 전에 내려주는 시호를 증시(贈諡)라 하고 그 후에 내려주는 시호는 추증시(追贈諡)라고 하였다.

다) 생졸(生卒)년월일

출생과 사망년월일 및 생존기간이 기록되며, 출생과 사망(졸)년도는 간지(干支)로 표시되는데 최근에는 서기(西紀)로 표시하는 경우가 많다.

생(生:출생)

연호(年號)+간지모월모일생(干支某月某日生)

왕의 이름+간지 모월모일생

예 : 만력 갑술구월십일생(萬曆 甲戌 九月十日生)

선조 갑술구월 십일생(宣祖 甲戌 九月十日生)

여기서 만력은 중국년호(中國年號)이며, “선조2년 9월10일 출생”이란 뜻이다.

졸(卒:사망)

연호(年號) + 간지 모월모일졸(干支 某月某日卒)

왕의 이름 + 간지 모월모일졸

예 : 천계 갑자팔월이십칠졸(天啓 甲子八月二十七日卒)

인조 갑자팔월이십칠졸(天啓 甲子八月二十七日卒)

여기서, 만력(萬曆)과 천계(天啓)는 중국년호(中國年號)이며, “인조2(1624)년 8월 27일 별세”란 뜻이다.

70세 미만은 「향년(享年) ○○세」

70세 이상은 「수(壽) ○○세」로 기록한다.

20세 이전에 사망하면 夭折(요절)이란 뜻의 夭(요)라 표시된다

라) 과거(科擧) 기록

사마시(진사, 생원) 급제와 문․무과 급제를 기록한다.

예 : 정덕정묘 생원 기사 문과(正德丁卯 生員 己巳 文科)

여기서 정덕(正德)은 중국년호로서 “중종2(1507)년 생원, 중종4(1509)년 문과에 급제하다”란 뜻이다.

마) 경력(經歷)과 행력(行歷)

경력으로는 주로 실직(實職)과 음직, 수직과 행직, 증직 등의 관직명이 기록되며. 행력으로는 학행, 효행, 의행, 공훈 등이 기록된다.

예:正統丙辰應敎登重試卽拜直提學正統三年製綱目序以進戒酒文官至參判

정통병진응교등중시즉배직제학정통삼년제강목서이진계주문관지참판

兼提學贈吏曹判書享于全州龍岡書院

겸제학증이조판서향우전주용강서원

여기서 정통(正統)은 중국 년호이며, “세종18(1436)년 응교(應敎)일 때 중시(重試)에 합격하여 곧바로 직제학에 제수되었다. 세종20(1438)년 강목서문과 계주문을 지어 올리고 관직이 참판 및 제학에 이르렀다. 이조판서에 추증되었다. 전주의 용강서원에 배향되었다.”는 뜻이다.

바) 묘소 관련 사항

소재지(所在地)와 방위(方位) 그리고 석물(石物), 합장(合葬) 여부 등이 기록된다. 합장했을 때는 합부(合祔) 또는 부(祔)로 기록되어있다.

예 : 묘고양군원당면목회동자좌(墓高陽郡圓塘面木會洞子坐)

묘소는 고양군 원당면 목회동에 있는데 남향이다.

사) 재 실(齋 室)

재각의 간단한 연혁과 위치가 기록된다.

아) 배 위(配 位)

배필(配匹)이라고도 하며 배우자의 본관 성씨와 내명부의 품계, 생년, 사망년월일, 가족관계 및 묘소가 기록된다.

예:배하음봉씨부부사원량조판윤유인증조전교영질외조지사진주류호묘부

配河陰奉氏父府使元良祖判尹由仁曾祖典敎令質外祖知使晋州柳瑚墓祔

“부인은 하음봉씨인데 부친은 부사 하원량, 조부는 판윤 하유인, 증조부는 전교 하영질이며, 외조부는 지사 류호이다. 묘소는 (부군과) 합장하였다.”

자) 출계(出系)와 계자(系子)

양자(養子)로 갔을 때는 출계(出系)는 출후(出后) 또는 출계(出繼)라 쓴다. 자손이 없어 대를 잇지 못할 때에는 무후(无后) 또는 무(无)라고 쓰며, 무후(無後)와 같은 의미이다. 자손이 없어 대를 잇기 위하여 동항렬 동족 중의 몸에서 출생한 자를 입후(入后)하였을 경우 즉, 양자(養子)를 받아들였을 경우는 계자(系子) 혹은 繼子(계자)라고 써서 적자(嫡子)와 구별한다. 양자에는 다음과 같은 구분이 있다.

(1) 수양자(收養子) : 3세(歲) 이전에 입양하는 양자.

(2) 시양자(侍養子) : 3세 이후에 입양하는 양자.

(3) 사후양자(死後養子) : 양부모가 모두 별세한 후에 입후하는 양자.

(4) 백골양자(白骨養子), 신주양자 : 죽은 사람을 입후하는 양자.

양자(계자)의 경우는 세표(世表)에 생부(生父)를 기록하고 또 생가의 세표에 출계(出系), 출후(出后) 또는 출계(出繼)라 쓴다. 양자를 입양할 때는 되도록 가까운 혈족 중에서 한다. 또 호적이 없는 자를 입적시켜 세계를 잇게 하는 경우는 부자(附子)라고 쓴다. 서얼(庶孼)로 입적(入嫡)되었을 경우에는 승적(承嫡)이라고 표시한다.

옛날에는 적자 이외의 자로 세계를 잇고자 할 때는 예조(禮曹)의 허가를 얻어야 했으며 파양(罷養)을 하고자 할 경우에도 마찬가지였다. 그리고 후사가 확실치 않아 확인할 수 없을 때에는 "後不傳(후부전)"등으로 그 사유를 족보의 이름자 밑에 작은 글씨로 표시한다.

차) 사위의 이름

옛날에는 딸의 이름은 족보에 기록하지 않고 사위의 본관 성씨와 자식들의 이름만 족보에 올랐으나 요즘에는 딸의 이름과 생년월일, 사위, 자식들까지 올리는 족보가 많아졌다.

예 : 여 남궁길(女 南宮吉) 함열인(咸悅人)

“사위 남궁길 함열인이다.”란 뜻이다.

카) 사손(嗣孫)과 사손(祀孫)

사손(嗣孫)은 항 집안의 계대(系代)를 잇는 자손을 말하며, 사손(祀孫)은 봉사손(奉祀孫)의 줄임말로서 조상의 제사를 받드는 사람을 말한다.

라. 족보 보는 법

한편 족보를 보려면 나 자신이 어느 파에 속해 있는지 알아야 한다. 파(派)를 모를 경우는 조상(祖上)이 어느 지역에 살았고 어떤 파(派)가 살았던가를 알아야 한다. 그래도 파를 모를 때는 씨족(氏族) 전체가 수록된 대동보(大同譜)에서 확인하여야 한다.

또한 시조로부터 몇 세(世)인지를 알아야 한다. 족보는 가로로 단을 갈라서 같은 세대에 속하는 혈손(血孫)을 같은 단에 횡(橫)으로 배열하므로 자기 세대의 단만 보면 된다. 만일 세수(世數)를 모르면 항렬로 배열 되였으므로 자기 세대의 간만 보면 된다. 만약 세수(世數)를 모르면 항렬자(行列字)와 족보에 기록된 이름을 알아야 한다.

파(派)의 명칭은 흔히 파조(派祖)의 관작명(官爵名) 시호(諡號), 아호(雅號)등을 따서 붙인 것이므로 파를 찾으려면 족보의 세계도(世系圖)를 보아야 한다. 여기에는 대략 분파(分派)의 계도(系圖)를 그려놓고 무슨 파는 몇 권 몇 쪽이라고 표시되어 있다.

마. 족보 간행 지침

족보는 일반적으로 30년(20, 40, 50년)마다 수정, 증보하여 간행하는데 이를 보사(譜事)라 한다. 족보를 간행하자면 먼저 종친회에서 족보편찬위원회를 조직하여 종친의 분포상황을 파악하고 이를 널리 알려 일가의 호응을 받아 편집에 관한 모든 사항을 논의하여 결정하고 지방조직을 통하여 명단을 받아 원고를 정리하여 간행하게 된다.

1) 족보 간행을 위한 준비사항

가) 지방 조직과 군면(또는 부락)단위 책임자 선임

나) 시도(市道) 독려반의 선임

다) 군면 단위 책임자의 연수회 개최

이 때 수집할 자료에 대하여 교육하며, 자손의 파계, 이름, 생몰년월일, 관직 또는 직업, 학력, 혼인, 사위, 외손 등의 자료.

라) 보첩작성요강의 제정 및 보첩의 표본(구보 사본 따위)제공

마) 반조판(팔면 정도)의 위촉과 연대대조표 및 정서용 원고지의 준비

바) 초고용지 및 계보용지 인쇄 제공

사) 편찬요원(정서 및 교열)의 확보 및 숙식제공

아) 방서연호 의 정비 및 부자형제간의 연령검산

자) 인척[배위(配位:부인) 및 외손]의 가첩수집(참고용)

2) 원고 작성시 유의사항

가) 생존자의 경력은 생략하고 허위 증직을 폐기한다.

나) 중간 파양(破養)을 절대 금하고 부족(部族)에 대하여 신중히 한다.

다) 계자(系子:양자)의 이름 밑에는 “입후(入后)” 및 출계(出系)된 곳의 쪽수와 방서 서두에는 생부(生父)의 이름을 표시한다.

라) 출계자(出系者)의 이름 밑에 “출계(出系) 또는 출후(出后)” 및 입후 된 곳의 쪽수를 표시한다.

마) (다), (라)항의 경우 입출후된 지면의 거리가 2~3쪽 이내일 때는 쪽수 대신에 견상(見上), 견하(見下)로 표시한다.

바) 장자손의 세거지를 최하단 난외에 간략히 표시한다.

사) 배위(配位:부인)의 방서에는 가능한 한 4조(부, 조, 증조, 외조) 및 현조(顯祖)를 표시하고 배위가 2위(位) 이상일 때는 방서 끝부분에 출생된 자녀수를 표시한다.

아) 최하단에 수록된 자로서 후사가 없으면 방서를 생략하고 이첩된 곳의 쪽수만을 표시한다.

자) 글씨는 반드시 해서(楷書)로 작성하고 약자나 반자체를 피한다.

차) 필색(筆色)을 일정하게 하고 오기(誤記)된 부분을 수정할 경우는 계인을 날인한다.

바. 육 갑(六甲)

천간(天干)은 십간(十干)이라고도 하며, 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚), 신(辛), 임(壬), 계(癸)를 말한다. 지지(地支)는 십이지(十二支)라고도 하며, 자(子:쥐), 축(丑:소), 인(寅:호랑이), 묘(卯:토끼), 진(辰:용), 사(巳:뱀), 오(午:말), 미(未:양), 신(申:원숭이), 유(酉:닭), 술(戌:개), 해(亥:돼지)를 말한다.

육갑(六甲)은 육십갑자(六十甲子)의 준 말로서 간지(干支)라고도 하며, 10개의 천간(天干)과 12개의 지지(地支)를 조합한 60개의 총칭을 말한다. 육갑은 다음과 같은 순서로 구성되어있다.

갑자(甲子) 을축(乙丑) 병인(丙寅) 정묘(丁卯) 무진(戊辰)

기사(己巳) 경오(庚午) 신미(辛未) 임신(壬申) 계유(癸酉)

갑술(甲戌) 을해(乙亥) 병자(丙子) 정축(丁丑) 무인(戊寅)

기묘(己卯) 경진(庚辰) 신사(辛巳) 임오(壬午) 계미(癸未)

갑신(甲申) 을유(乙酉) 병술(丙戌) 정해(丁亥) 무자(戊子)

기축(己丑) 경인(庚寅) 신묘(辛卯) 임진(壬辰) 계사(癸巳)

갑오(甲午) 을미(乙未) 병신(丙申) 정유(丁酉) 무술(戊戌)

기해(己亥) 경자(庚子) 신축(辛丑) 임인(壬寅) 계묘(癸卯)

갑진(甲辰) 을사(乙巳) 병오(丙午) 정미(丁未) 무신(戊申)

기유(己酉) 경술(庚戌) 신해(辛亥) 임자(壬子) 계축(癸丑)

갑인(甲寅) 을묘(乙卯) 병진(丙辰) 정사(丁巳) 무오(戊午)

기미(己未) 경신(庚申) 신축(辛丑) 임술(壬戌) 계해(癸亥)

여기서 육갑(六甲)을 나날이 하나씩 배당한 것을 일진(日辰), 다달이 하나씩 배당한 것을 월건(月建), 해마다 하나씩 배당한 것을 태세(太歲)라고 한다.

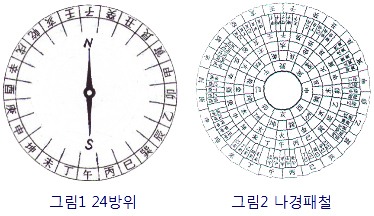

사. 방위(方位)

족보에 나오는 묘소(墓所)의 방위는 자좌(子坐), 간좌(艮坐), 건좌(乾坐) 등으로 표시되어있다. 여기서 자(子)는 북쪽, 간(艮)은 동북쪽, 건(乾)은 서북쪽을 나타내며, 좌(坐)는 “~를 등지고 있다”는 말이다.

따라서 자좌(子坐)는 “북을 등지고있다”는 말이므로 남향, 간좌(艮坐)는 “동북을 등지고있다”는 말이므로 서남향, 건좌(乾坐)는 “서북을 등지고 있다”는 말이므로 동남향이 된다. 즉, 24방위의 뒤에 좌(坐)가 붙어있으면 그 방위의 반대쪽을 나타낸다. 여기서 24방위(方位)를 요약 설명하면 다음과 같다.

1) 자(子)

자방(子方)의 준 말. 정북(正北)을 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 북향.

2) 계(癸)

계방(癸方)의 준 말. 정북(正北)에서 동으로 15도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 북북북향.

3) 축(丑)

축방(丑方)의 준 말. 정북(正北)에서 동으로 30도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 북북동향.

4) 간(艮)

간방(艮方)의 준 말. 정동(正東)과 정북(正北)의 한가운데를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 북동향, 동북향.

5) 인(寅)

인방(寅方)의 준 말. 정동(正東)에서 북으로 30도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 동동북향.

6) 갑(甲)

갑방(甲方)의 준 말. 정동(正東)으로부터 북으로 15도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 동동동북향.

7) 묘(卯)

묘방(卯方)의 준 말. 정동(正東)을 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 동향.

8) 을(乙)

을방(乙方)의 준 말. 정동(正東)에서 남으로 15도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 동동동남향.

9) 진(辰)

진방(辰方)의 준 말. 정동(正東)에서 남으로 30도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 동동남향.

10) 손(巽)

손방(巽方)의 준 말. 정동(正東)과 정남(正南)의 한가운데를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 동남향, 남동향.

11) 사(巳)

사방(巳方)의 준 말. 정남(正南)에서 동으로 30도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 남남동향.

12) 병(丙)

병방(丙方)의 준 말. 정남(正南)에서 동으로 15도의 방위를 중심으로 한 15도의 각도 안을 말한다. 남남남동향.

13) 오(午)

오방(午方)의; 준 말. 정남(正南)을 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 남향.

14) 정(丁)

정방(丁方)의 준 말. 정남(正南)에서 서로 15도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 남남남서향.

15) 미(未)

미방(未方)의 준 말. 정남(正南)에서 서로 30도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 남남서향.

16) 곤(坤)

곤방(坤方)의 준 말. 정남(正南)과 정서(正西)의 한가운데를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 서남향, 남서향.

17) 신(申)

신방(申方)의 준 말. 정서(正西)에서 남으로 30도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 서서남향.

18) 경(庚)

경방(庚方)의 준 말. 정서(正西)에서 남으로 15도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 서서서남향.

19) 유(酉)

유방(酉方)의 준 말. 정서(正西)를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 서향.

20) 신(辛)

신방(辛方)의 준 말. 정서(正西)에서 북으로 15도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 서서서북향.

21) 술(戌)

술방(戌方)의 준 말. 정서(正西)에서 북으로 30도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 서서북향.

22) 건(乾)

건방(乾方)의 준 말. 정서(正西)와 정북(正北)의 한가운데를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 서북향, 북서향.

23) 해(亥)

해방(亥方)의 준 말. 정북(正北)에서 서로 30도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 북북서향.

24) 임(壬)

임방(壬方)의 준 말. 정북(正北)에서 서로 15도의 방위를 중심으로 한 15도 각도 안을 말한다. 북북북서향.

상기의 24방위를 도형으로 나타내면 그림1과 같으며, 나경패철은 그림2와 같다.