본문

|

|

가. 항 렬(行 列)

항렬은 동족간(同族間)의 손위나 손아래의 서열을 구별하는 것이며, 항렬자(行列字)란 같은 혈족에서 한 항렬위(行列位)를 표시하기 위해 이름자 중에 한 글자를 공통으로 함께 쓰는 것을 말한다. 우리나라 사람들은 대부분 이름자 속에 돌림자를 가지고 있으며, 같은 세계(世系)이면 4촌, 6촌, 8촌 등이 같은 항렬자를 사용하여 형제관계를 표시하고 있다. 따라서 이름의 항렬자를 보면 그 혈족의 방계에 속한 대수를 알 수 있다.

집안에 따라서는 항렬을 나이에 우선시켜 나이에 관계없이 항렬이 높은 사람에게는 윗사람 대접하고 또 항렬이 낮은 사람에게는 말을 놓는 경우를 볼 수 있다. 이 항렬자는 같은 성씨라도 각 종파(宗派) 마다 다를 수 있으나 대부분 다음과 같은 방법으로 정하고 있다.

1) 오행상생법(五行相生法)

음양설(陰陽說)에 따른 우주만물(宇宙萬物)의 상생(相生), 상극(相剋)의 힘에 의하여 생성된다는 학설에 따라 만물을 조성(組成)하는 금(金), 수(水), 목(木), 화(火), 토(土)의 다섯 가지 원기(元氣)의 오행설(五行說) 즉 오행상생(五行相生)의 목생화 (木生火), 화생토(火生土), 토생금(土生金), 금생수 (金生水), 수생목(水生木)이 서로 순환해서 생(生)한다는 이치(理致)에 따라 자손(子孫)의 창성(昌盛)과 부귀영화(富貴榮華)를 뜻하는 글자를 이름자로 고르고 그 순리대로 반복하여 순환시켜나가는 방법이다.

2) 천간법(天干法)

글자의 파자(破字)가 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚), 신(辛), 임(壬), 계(癸) 등 천간(天干)을 포함시켜 계속 반복되어 순환시키는 방법이다.

3) 지지법(地支法)

글자의 파자(破字)가 자(子), 축(丑), 인(寅), 묘(卯), 진(辰), 사(巳), 오(午), 미(未), 신(申), 유(酉), 술(戌), 해(亥)등 지지(地支)를 포함시켜 계속 반복되어 순환시키는 방법이다.

4) 수교법(數交法)

一, 二, 三, 四, 五, 六, 七, 八, 등 숫자를 포함시키는 방법이다.

나. 이 름

신라 경덕왕 때 지명과 인명, 관직명 등을 한자(漢字)로 바꾼 것을 보면 삼국시대 이전의 이름은 순 우리 말[김춘추, 김유신 등은 당시 지배계급의 이름이다]이었을 것이며, 궁예, 삼능산, 복사귀 등은 순 우리 말로 된 이름이므로 이 때까지도 우리 말식의 이름이 존재하였음을 알 수 있다.

여기서 삼능산과 복사귀는 고려태조 왕건을 추대한 공으로 신숭겸, 복지겸의 성과 이름을 하사받고 신숭겸은 평산 신씨, 복지겸은 면천 복씨가 된 인물이다.

조선시대에 이르러 성과 이름짓는 법이 한자식으로 정착되었으나 천민 층은 순 우리말로 지었는데 강아지, 개야지, 까마귀 등과 같은 동물의 이름을 따서 짓거나 곱단이, 이쁜이, 꼬맹이 등과 같이 용모와 특징을 잡아서 지었다.

우리나라 사람들은 대부분이 같은 세(世)를 나타내는 돌림자인 항렬자(行列字)를 이용하여 이름을 짓고 있다. 이 때문에 그 사람의 이름을 보면 그의 혈족에서 몇 대손 인지를 알 수 있다.

최근에는 한글화 추세에 따라 자녀들의 이름을 부르기 좋고 뜻이 아름다운 한글로 지어주는 가족이 늘어나고 있다. 옛날의 이름(名)에는 어린 시절에 부르는 이름인 아명(兒名)과 남자가 20세가 되어 관례를 올리면서 짓는 이름인 관명(冠名)이 있었다.

이외에 자(字), 호(號) 및 시(諡)가 있는데 자(字)는 집안 어른이나 스승, 선배 등이 성인이 된 것을 대견해 하는 뜻으로 지어 주었다. 호(號)는 남이 지어 줄 수도 있고 스스로 짓기도 하였으며, 요즘도 쓰이고 있다.

시(諡)는 신하가 죽은 뒤에 임금이 내려 주는 호(號)를 말하는데 왕과 종친, 정2품 이상의 문무관(후에는 정2품 이하에까지 확대), 국강에 특별히 공이 많은 신하 또는 학문이 뛰어나 존경을 받은 유학자들에게 생전(生前)의 행적을 칭송하여 국가에서 추증하였다.

옛날에는 부모가 지어준 이름(名)은 임금, 부모, 스승과 존장(尊長) 앞에서만 쓰고 다른 사람들은 함부로 부를 수 없었다. 동년배, 친구 그 외 사람들은 자(字)를 불렀고 어린 사람이나 격이 낮은 사람, 또는 허물없이 부르기 위해서 호(號)를 지어 불렀다.

살아 있는 사람의 이름은 명(名)이라 하고 이를 높여 함(銜)이나 명함(名銜)이라 하며, 더 높여 존함(尊銜)이라 한다. 또한 돌아간 사람의 이름은 휘(諱)라 한다.

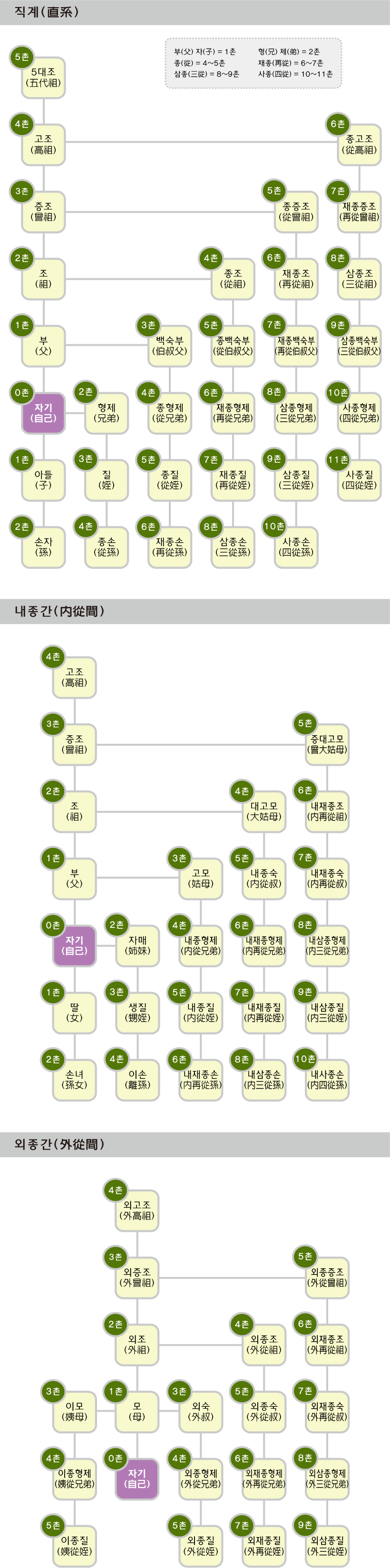

다. 계촌(系寸)과 계촌(計寸)

계촌(系寸)은 부자(父子)는 1촌간, 조손(祖孫)은 2촌간, 증조손(曾祖孫)이나 숙질(叔姪)은 3촌간으로 규정해 놓은 계촌법의 준 말이다. 계촌(計寸)은 동족간에 상대방과의 촌수를 가린다는 뜻이다. 촌수를 가리고자 할 때에는 먼저 두 사람의 같은 항렬에서 함께 해당되는 동일 직계조(直系祖)를 찾아서 그 직계조로부터 30년 간의 1대가 몇 번 경과하였는가를 계산해야 한다.

만약 촌수를 가리키는 같은 항렬인 두 사람의 고조부가 동일 직계조라 하면 그 직계조로부터 두 사람이 모두 4대를 경과한 후손이므로 4대에다 두 사람의 원수(員數)인 2를 곱하면 8촌간(4대×2=8촌간)이 되며, 계촌도는 아래와 같다.